封面新闻记者 宋潇 制图 姚海涛

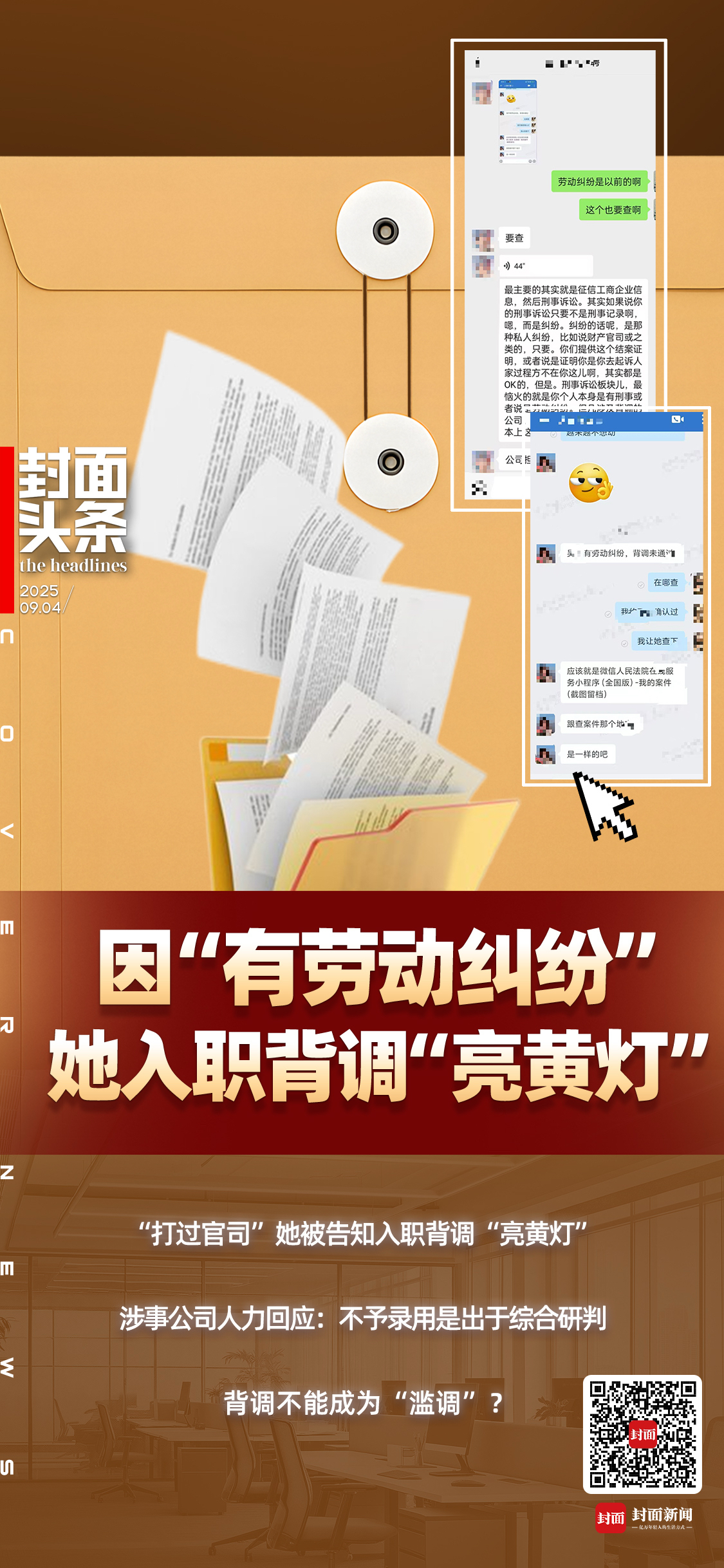

在应聘某银行征信投诉专员岗位后,余女士突然接到该公司HR发来的不予录用通知。经过反复沟通,她才得知被拒录的原因,是公司在“背调”时,发现她和前公司有过打官司的记录,背调标为“黄灯”。

这让余女士十分疑惑,“难道打过官司就应该被用人单位拒绝录用吗?”“几年前的劳动纠纷,而且我还是原告正常维权,这样的背调拒录理由合法?”她告诉记者,现在的核心诉求是通过这件事,保护求职者的个人隐私,同时也希望法院能够撤销公开的裁判文书,保障劳动者的合法权益。

记者调查发现,类似余女士这样,因有诉讼记录背调“亮黄灯”的案例在招聘中并非个案,背调的法律和道德边界,也亟待明确。

余女士不被录用的原因是“背调未通过”

因为“打过官司”

她被告知入职背调“亮黄灯”

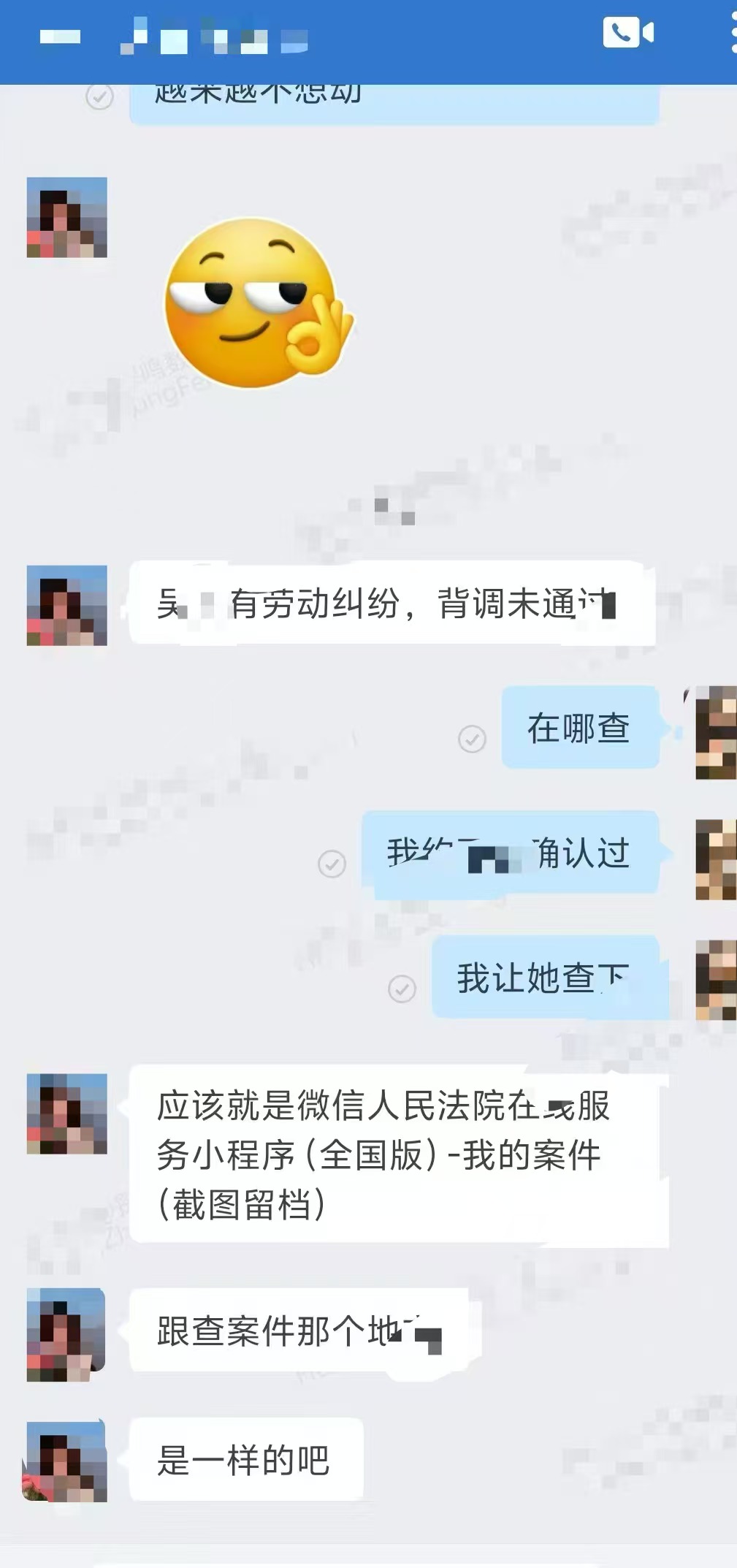

“有劳动纠纷,背调未通过......”这是余女士反复追问下,公司HR回复给出的理由。

2025年7月,余女士在某网站上看到一则招聘信息,岗位是xx银行的征信投诉专员,她给招聘方发去了简历,之后顺利通过初筛,并一步步到了入职背调阶段。

令余女士意外的是,自己各方面条件都符合岗位需求,并且通过了面试。但在等待的过程中,该银行HR却发给她“不予录用”通知。在她反复沟通下,HR才回复,她因为和前公司有过打官司的记录,背调未通过。

但这个理由,却让余女士很是气愤。“这个劳动纠纷是七年前的了,而且我还是原告维权,在前公司工作一年没有签合同,公司不给我支付工资。”她告诉记者,她从前公司离职后,申请过劳动仲裁,起诉过前公司。案件在成都市锦江区人民法院开庭,一审判决她胜诉,公司应支付她工资;之后前公司上诉,成都市中级人民法院二审维持原判,驳回上诉,该判决也在网上公开了。

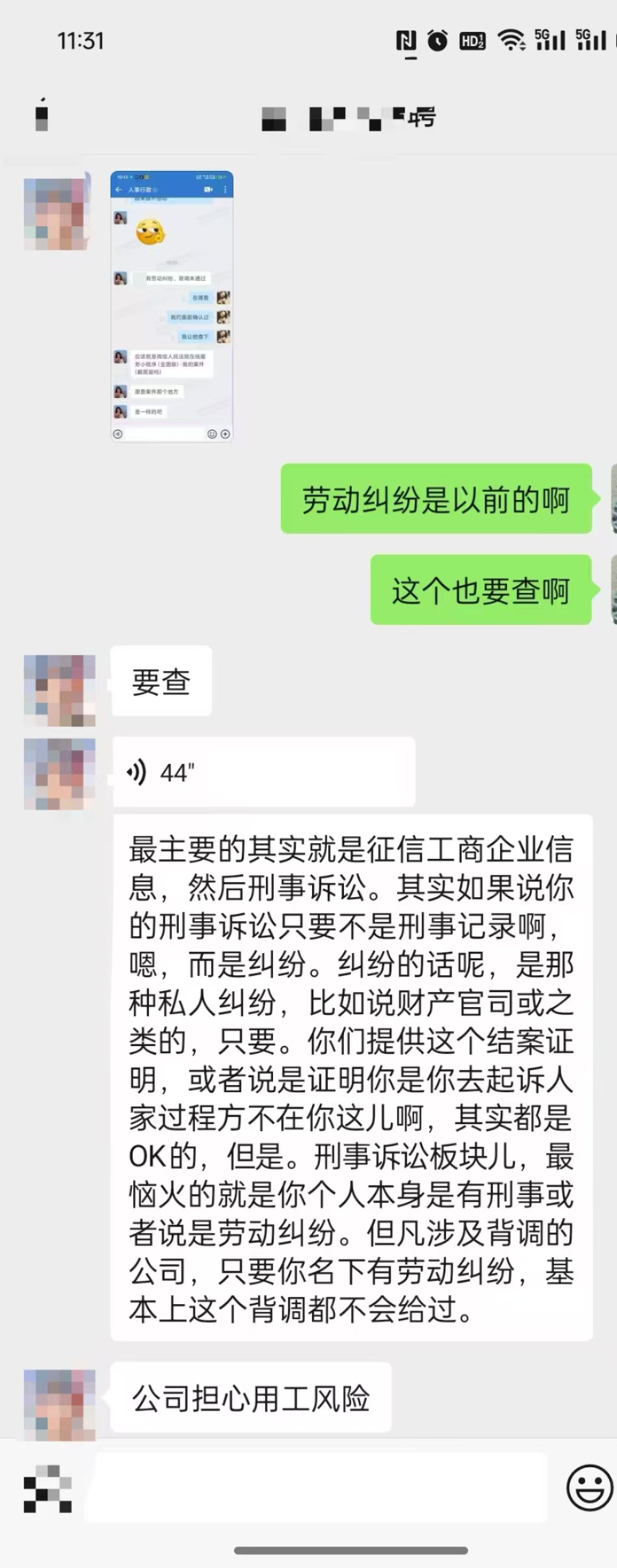

“为什么现在求职还要背调这个?”余女士说速盈配资,她询问HR为什么要查之前的劳动纠纷,对方告诉她,确实“背调”要查这一项,并且还会查征信、工商企业信息和是否有过刑事诉讼记录等。

Xx银行负责招聘的回复余女士 背调需要查明的信息

余女士现在求职的这家银行HR还回复称,如果是个人名下有纠纷记录,就需要求职者提供结案证明,或者说证明自己是起诉人(原告),过错并非在自己,“但凡涉及背调的公司,只要你名下有劳动纠纷,基本上背调都不会过,公司担心用工风险。”

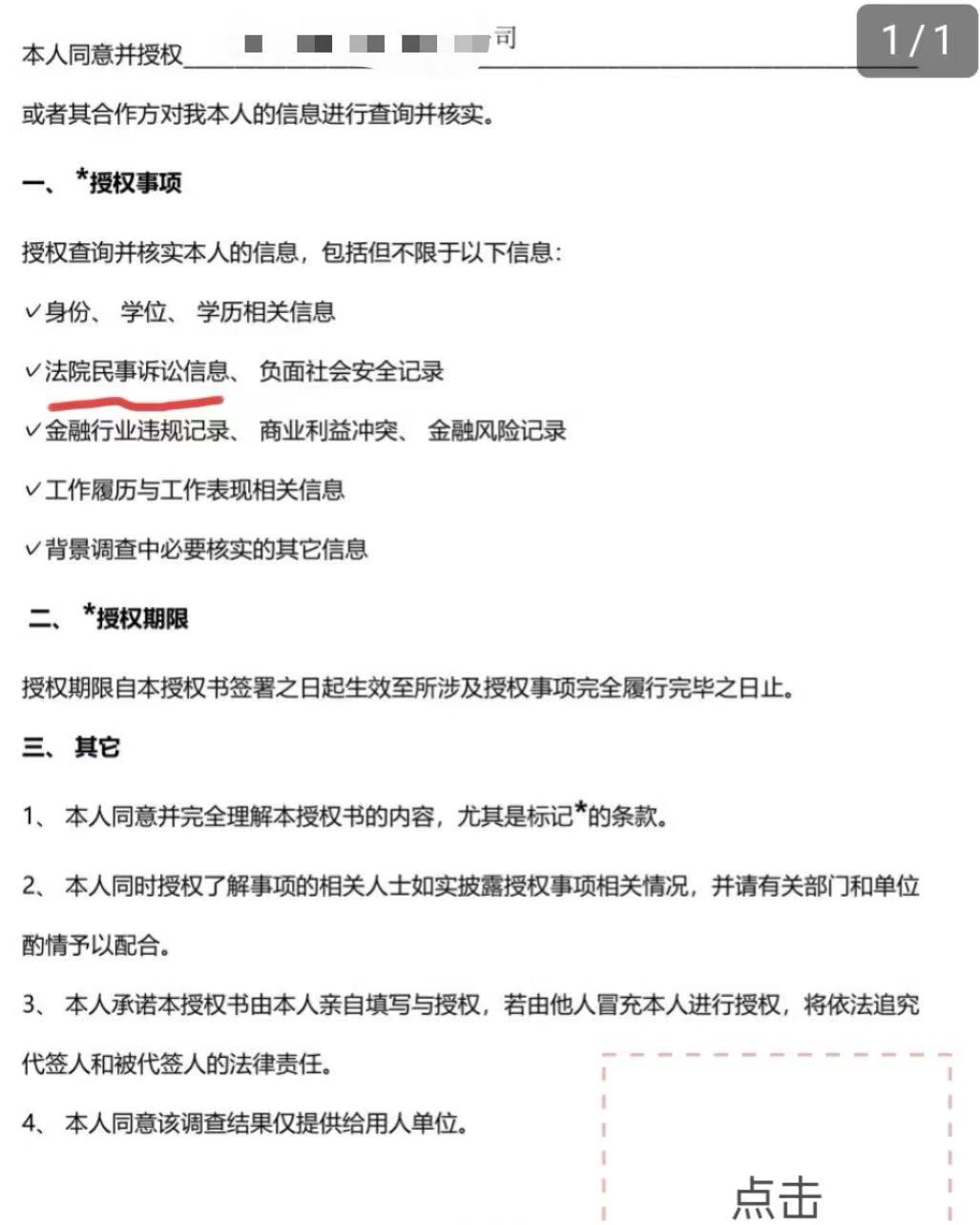

背调遭遇“亮黄灯”后,余女士又到另外一家公司求职,在经历三天的培训后,余女士又收到了“不予录用”通知,不过,这次公司HR并未明说拒录原因。但余女士怀疑,原因也可能是来自背调,“我发现,这家公司背调时,需要授权法院民事诉讼信息、负面社会安全记录等信息,恐怕还是源于这个。”

余女士在第二家公司应聘时签署的背调授权书

涉事公司人力回应:

不予录用是出于综合研判

9月4日上午,记者联系到余女士第一次应聘的公司人力周经理。周经理确认,余女士之前确因背调未通过而未被录用,并解释称背调授权明确、流程合规,但同时也坦言该事件引发舆情后公司遭遇项目暂停、写检讨等后果。

周经理在接受采访时回应,公司在背调前会要求候选人签署纸质授权书,并明确告知将查询包括征信、工商信息、刑事诉讼等内容。她强调,背调流程是银行主导,公司只是执行方,且余女士的不予录用决定是基于综合风险评估。

而余女士称其劳动纠纷是因前公司拖欠工资而发起的维权行为,且在一审、二审中均获得法院支持。她认为,这种正当维权记录不应成为新的用人单位拒绝录用的理由。

对此,周经理则表示,企业在背调过程中通常采用“一刀切”的方式,即只要存在劳动仲裁或诉讼记录,无论其性质如何,都会被视为潜在风险。她解释称,金融行业对员工背景要求较高,企业出于合规和风控考虑,往往会对候选人过往行为进行严格审查。

而余女士在得知未被录用原因后,选择通过社交平台公开这件事。对此,周经理表示,此举对公司形象造成负面影响,并导致项目暂停、员工写检讨等后果。

法院:当事人可以申请撤销公开文书

余女士告诉记者,她发现被公开的判决书里面,有自己的真实姓名和住址,虽然没有身份证号,但是相关信息和她求职的信息是关联着的。她给成都市锦江区人民法院的办案法官沟通,希望撤销这份文书,“一审法院很积极地回复了我,说可以撤销,需要走流程。”

同时,她又试图联系成都市中级人民法院,通过法院公开电话等渠道,余女士被告知,可以拨打12368热线解决问题,“12368的人工客服也回复我,可以撤销文书,但是具体情况需要跟法官联系沟通,并提供自己的身份证号等信息。”

是背调还是“滥调”?

用人单位和求职者各有说法

记者梳理发现,劳动者因有过劳动仲裁经历,在求职时被拒的情况,并非偶然。

据《工人日报》报道,应聘某食品公司的罗女士背调被标为“黄灯”,原因是她在2018年小区业主与物业的纠纷中,罗女士被列入了被告名单。无独有偶,上海一名求职者王某,在已经拿到了公司录用通知后,却在背调环节因有过劳动仲裁记录也被拒绝录用……

如今,背景调查已经越来越频繁地出现在职场招聘流程中。常见的将背调结果进行标准化、可视化分类模型的方式,就是给求职者标注“红黄绿灯”,旨在帮助HR和业务部门快速作出决策。

在四川某互联网公司工作的资深HR小秦告诉记者,在招聘过程中,作为用人单位,通过背调的“红黄绿灯”,确实能够很快地筛选和统筹求职者的综合信息。其中,“红灯”就是硬性否决项,“黄灯”是可以斟酌选项,“绿灯”则是通过项,“我们如果在背调过程中,发现求职者提供的信息有严重、原则性的不符,或存在职业道德、法律层面的重大瑕疵,这种就会标注为红灯。”

而对于“黄灯”的标注选项,小秦说,背调“亮黄灯”,往往是出于求职者提供的信息存疑,或需要他(她)来补充解释说明,再或者说是发现其名下有过纠纷记录和一些不良征信、投诉之类的。

小秦指出,三种情况中,背调“黄灯”的情况是最考验公司背调人员和业务部门的判断智慧,“站在用人单位的立场,对于求职者的主观陈述我们肯定要去核实,要去给前公司调取必要的信息,但是如果确实有过劳动纠纷记录,这个在大多数时候,确实会给背调减分。”

律师解读:

背调应合乎法律规定

司法实践中,一些用人单位与劳动者因背调提供的个人信息范围、真实性、客观性等产生争议。

四川一上律师事务所合伙人林小明律师告诉记者,对于用工单位而言,需要明确背调信息来源的合法性,其中,劳动仲裁和诉讼记录通常不属于公开可查询的信息(除部分公示的判决书外),如果背调公司或HR通过不正规渠道获取了这些信息,涉嫌侵犯候选人的个人隐私,用人单位使用该信息也属违法。

此外,根据《民法典》的规定“自然人享有隐私权”“自然人的个人信息受法律保护”“处理个人信息的,应当遵循合法、正当、必要原则,不得过度处理”,他认为,公布相应裁判文书如符合相关规定及程序则属于合法有效。对于用人单位而言,进行相应背景调查,其过程及使用都应当符合法律的规定,应当甄别涉诉内容,用于适当情形,不能因劳动者有诉讼经历就一刀切予以否定,而应确认诉讼的具体内容,劳动者的相关诉请是否合法、正当,避免侵害劳动者的平等就业权。

《劳动法》第三条明确提到,劳动者享有“提请劳动争议处理的权利”。《就业促进法》《劳动合同法》等法律法规都明确禁止基于民族、种族、性别、宗教信仰等与生俱来或无法改变的特征进行就业歧视。虽然“曾发生劳动纠纷”不属于上述法定典型歧视类型,但不当处理极易滑入“隐性歧视”或“以与工作无关的理由拒绝录用”的灰色地带速盈配资,引发新的法律风险。

龙辉配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。